あなたはプランター栽培派?畑派?

豆を育ててみたいけど、何を植えていいのかわからない。

品種が多すぎて、最初の品種選びでつまずいてしまいます。

豆栽培に挑戦するなら、自分の家庭菜園に適した品種を選ばないとダメ。

栽培方法に合った品種を選ばないと豆の収穫にはたどり着けません。

市民農園のような地面の畑で豆を栽培するなら別に問題はありません。

支柱もネットも大地にしっかり立てることが可能なので、気候に合った好きな品種を選べばいいと思います。

問題はプランター栽培です。

プランター栽培に適した豆とはどんな豆でしょうか。

その豆は「ツルあり」か「ツルなし」か?

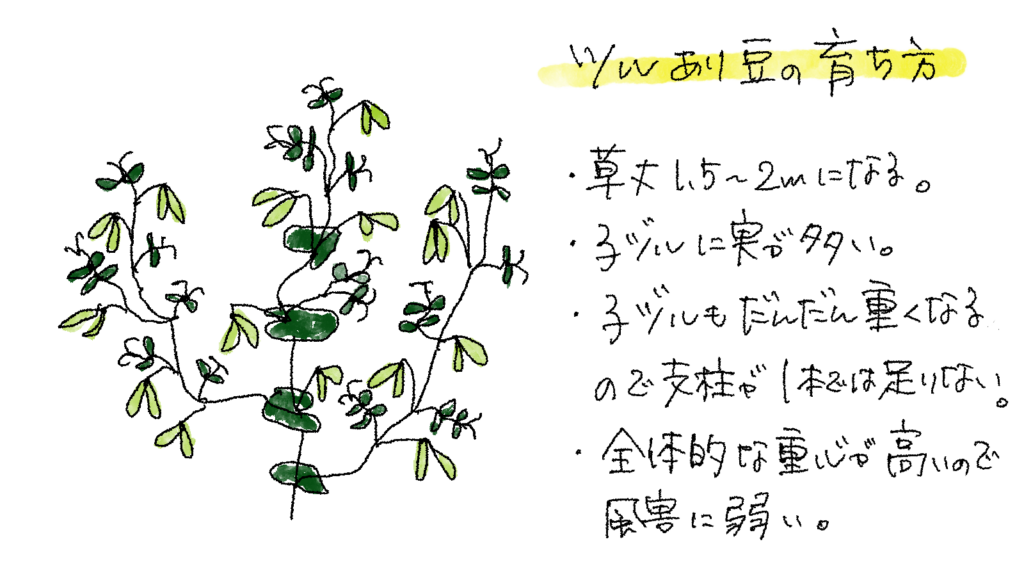

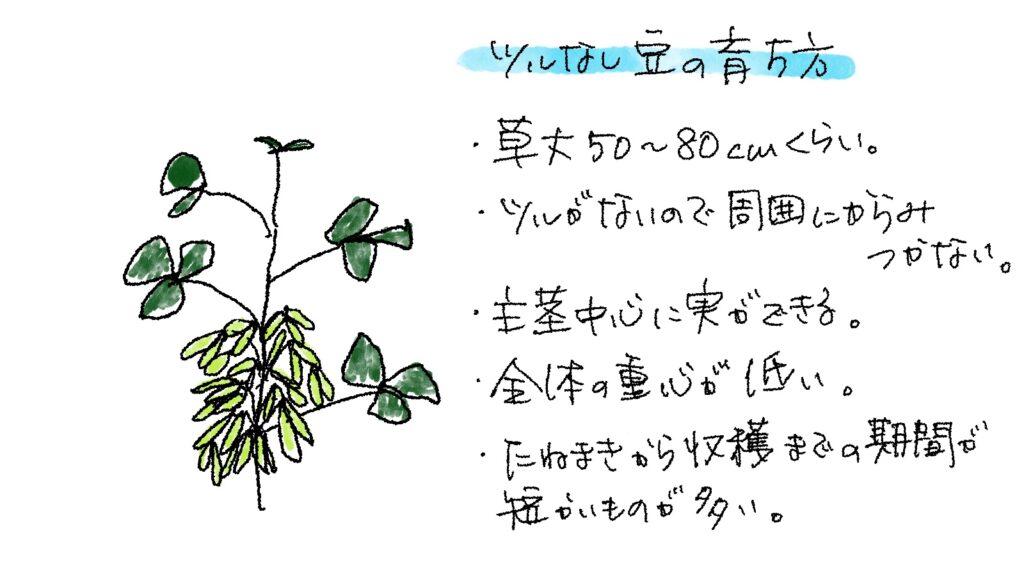

豆はツルを出して支柱やネットに絡みながらどんどん背を伸ばすものと、ツルを出さずに自立して低くまとまるものの二種があります。

ツルあり品種はエンドウマメ、絹さや、スナップエンドウ、四角豆など。

150~200cmの以上の高さとなり、脇芽を出して縦横ともに大きく広がります。

一株からの収穫量は多いのですが、栽培にはツルを絡ませるネット、もしくは茎を固定する複数の支柱が必要となります。

プランター栽培ではネットや支柱を立てるための、土のしっかりとした深さが確保できません。

ツルあり豆は脇芽の子ヅルを出して実をたくさんつけます。

最初、中心の茎が伸びている段階では軽いので、これでイケると考えてしまいます。

でも栽培中期から伸びる脇芽に実が充実するので、根元から高い空中部分がとても重くなります。

「支柱が抜けて倒れてしまった」「土が乾いてプランターが軽い状態のときにひっくり返ってしまった」

プランター栽培のツルあり豆が収穫目前でダメになるパターン、だいたいコレなんです。

長期間栽培してきて、豆が太ってきた収穫直前にその重みで株が倒れる悲劇。

ツルあり豆は地植え栽培であっても、この時期に強風で株が倒れてダメになることがあります。

豆は茎が華奢なので一度折れると立て直しはほぼ無理。

プランター栽培でツルあり豆を栽培するなら、ネットや支柱を確実に固定できる環境が必要です。

プランター栽培なら「ツルなし」

プランター栽培で、尚且つネットを張る壁もなければ支柱をしっかり立つ環境でもない。

ならばツルなしの豆を選んでください。

品種としてはソラマメ、エダマメ、サヤインゲンなど。

サヤインゲンやエンドウマメは品種内でもツルありとツルなしがあります。

最近は家庭菜園向けにツルなしの豆が増えています。

自立して成長するのでネットや支柱は不要。

実が充実してきて倒れるのが心配になっても、草丈が低いので重心が下にあります。

実が重くなってきて心配なら支柱を立てるものありですが、添える程度で安定して支えることができる重さです。

上の写真はツルなしサヤインゲンを栽培しているところ。

サヤインゲンのように、同一の品種でツルありとツルなしの両方ある豆もあります。

プランター栽培向けなのか最近はツルなし豆が増える傾向にあります。

ツルなしの豆は全体的に栽培期間も短く、サヤインゲンのように播種適期が年に3回あるものもあります。

サヤインゲンは別名「三度豆」って言いますものね。

プランター栽培の欠点を知る

私の家庭菜園はプランター栽培が中心です。

毎年痛感するのが「支柱とネット問題」で、壁を利用しない限り、プランター単体に確実に支柱やネットを固定するのは無理なんです。

エンドウマメや大玉トマト、キュウリなど、重心が上にあるものは本当に風に弱い!

収穫直前で倒れて茎が折れたり実が割れたりするとがっくりしてしまいます。

家庭菜園は失敗も楽しいものですが、成功する方がもっともっと楽しい。

プランター栽培ならエダマメツルなしサヤインゲン、ソラマメから挑戦するのがベストです。

豆は新鮮なものほどおいしいし、茹でるだけで食卓に出すことができます。

エダマメを育てる人は、自作の豆が一番おいしいとどなたもおっしゃいます。

自分の家庭菜園に合った豆を選んで、ぜひ豆栽培に挑戦してください!