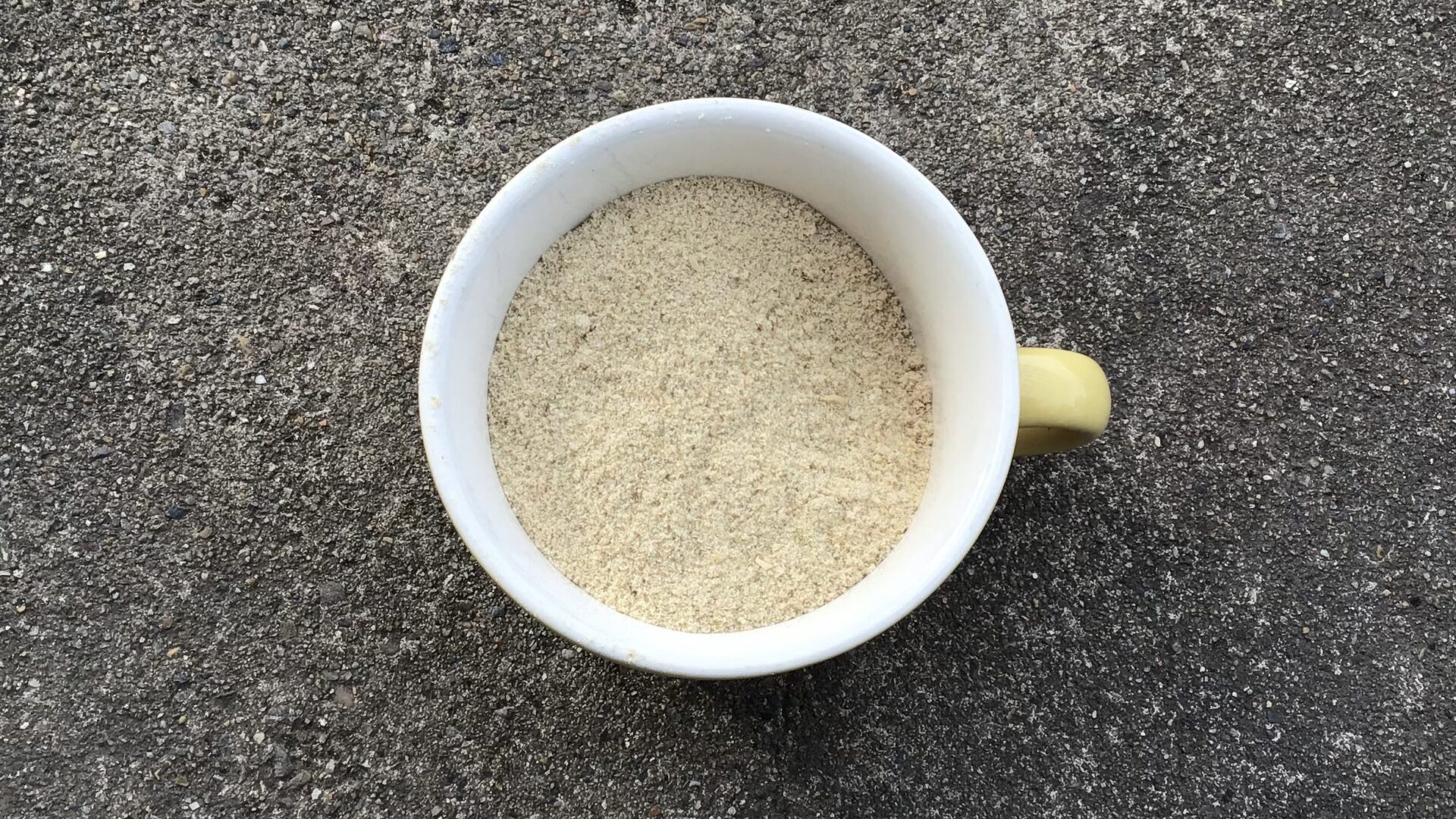

米ぬかは生ごみコンポストの発酵促進剤になる

生ごみコンポストに米ぬかは欠かせないという認識があると思います。

確かに米ぬかは土中の微生物の大好物です。

微生物の働きは活発になり、発酵スピードも上がる。

生ごみコンポストの発酵を進めたい時、米ぬかは手軽な起爆剤となり生ごみがどんどん分解されていきます。

経験者はご存じでしょうが、コンポストに米ぬかを入れると、真冬でも湯気が出るほど温度が上がります。

好気性発酵が進んでコンポストの生ごみや茶殻が一気に分解して消える。

目に見えて実感できる変化はうれしいものです。

一気に温度が上がり、発酵が進むことには弊害もあります。

米ぬかを入れて発酵させると当然ながらぬか漬けの匂いがします。

高温になればなるほど匂いは広がり、蠅や水アブ、ゴキブリを引き寄せます。

私は最初の頃、生ごみコンポストにゴキブリが湧くという発想がなかったのでとてもびっくりしました。

ゴキブリは行動範囲が広いので、家にまで入ってくるようになり本当に困りました。

生ごみの発酵時、発酵温度が70℃前後を一定時間保つと混入した雑草の種子は不活性化されます。

でも米ぬかでできる高温にはそこまでのことはできません。

専用の設備のない家庭の生ごみコンポストでこの温度を長時間保つのは不可能です。

米ぬか入れ過ぎは堆肥を未完熟にする

米ぬかをコンポストに入れると、どうしても微生物に分解されない米ぬかが残ります。

コンポストに出来た堆肥に米ぬかが混ざった状態で発酵が止まり、未完熟の堆肥になってしまいます。

これが完熟か未完熟で発酵が止まったのかの見分けが素人には難しいのです。

未完熟の米ぬか堆肥を土に混ぜ込むと、花や野菜をダメにしてしまう場合があります。

やってはいけない「米ぬかをそのまま肥料として土に混ぜ込む」ことと同じ結果になってしまうのです。

米ぬかはなぜ土に直接まぜてはいけないのかは以下の理由です。

米ぬかは土に入れると発酵する

米ぬかには窒素・リン酸・カリの肥料三要素の他、たくさんのビタミンやミネラルも含まれています。

そのまま土に混ぜ込んだり、低温期なら肥料として使えるという人もたまにおられます。

米ぬか入れ過ぎの未完熟の堆肥を土に入れるとどうなるか。

米ぬかを肥料として土に入れるとどうなるか。

米ぬかは微生物にとって最高の栄養源なので、土の中にいる微生物が一斉に米ぬかを食べ始め活発化します。

土の中で直接生ごみコンポストをやっているのと同じ状態になってしまうのです。

それによって以下のケースが見られるようになります。

- 発酵により土の温度が上がり野菜や花の根が傷む。

- 米ぬかを餌に一気に微生物が増え、土中で窒素飢餓がおきる。

- 土の温度上昇と再発酵により土に蠅や水アブ、ゴキブリが来る。

私もこの失敗をやったことがあります。

最初土にやたらとコバエと銀蝿がいておかしいなと思いました。

ジョウロで水やりした後、何気なく土に手をあてると熱くなってきてびっくり。

植えていた花苗も根が育たず結局抜くことになりました。

米ぬかにいくら肥料三要素が含まれていても土に入れると微生物に分解されます。

その成分がそのまま植物の肥料として活用されるわけではありません。

米ぬかは微生物より分解され腐植物となり、土の保肥力を上げる働きをします。

直接肥料として使用しても弊害が多く逆効果になってしまいます。

生ごみコンポストに米ぬかを入れ過ぎてしまったら

生ごみコンポストに米ぬかを入れ過ぎても、一見したところきれいな堆肥が出来ます。

でも水や土を少量混ぜるとじんわり温度が上がってまた発酵が始まります。

コンポストに米ぬかを使用した場合は、必ず最後に水分を加えて切り返して観察します

この作業をやることで完熟を確認してください。

まだ発酵するようなら2ヵ月~3ヶ月そのまま寝かせておきましょう。

よく空気にさらして、途中で時々水分を加えてかき混ぜてやるとなお良しです。

生ごみコンポストを空にしたいなら、中身をゴミ袋に移し替えてもかまいません。

この場合絶対に口は結ばないで下さい。

つい結びたくなりますが、口を縛ってしまうと中に虫がいた場合、逃げずに袋の中で産卵を繰り返してしまいます。

コンポストは好気性発酵なので空気をが必要です。

好気性発酵を途中から嫌気性発酵に切り替えることはできません。

寝かせている間も空気は必要です。

米ぬかの保存に注意

スーパーで買う炒りぬかはそうでもないのですが、コイン精米機の米ぬかにはすぐに虫が湧いてしまいます。

多めに貰ってしまうと保存しているうちに虫が湧きます。

保存時もマメに状態をチェックしておきましょう。