培養土として使える堆肥を作りたい

野菜や花を定植する時に使い古しの園芸培養土なら堆肥を混ぜて有機物を増やします。

それによって肥料が良く効くようになり、水やり後の水持ちもよくなります。

わかってはいるのですが「土と堆肥を混ぜる」という作業が面倒な時もあります。

牛ふん堆肥やバーク堆肥ならいざ知らず、土をベースに作る生ごみコンポストの生ごみ堆肥ならそのまま培養土にしてもいいはず。

そんな発想からできた堆肥作りのやり方です。

重たい土や堆肥を持ち上げて移動する作業をなくしたい。

周囲が散らかる作業が嫌な方にもやってみて欲しい手抜きコンポストのやり方です。

米ぬかを使わずに納豆を使う

米ぬかは生ごみコンポストに欠かせないと思いがちですがそうではありません。

たしかに米ぬかは発酵時の熱を上げ、完熟までの時間を短くします。

でも米ぬかを使わなくて生ごみコンポストは成立するのです。

米ぬかを生ごみコンポストに使う欠点は、完熟したかどうかの見極めが難しいこと。

米ぬかを利用した堆肥が未成熟だった場合、土に混ぜてからまた発熱して発酵を始めたりします。

堆肥をそのままを培養土として使用したいときには、米ぬかは絶対に不向きです。

米ぬかの替わりに納豆を使ってコンポストをやればいいのではないか。

納豆はどこのご家庭の冷蔵庫にもある優秀な発酵促進剤です。

米ぬかより断然使い納豆を利用して生ごみコンポストで園芸培養土を作りましょう。

納豆堆肥作りに用意するもの

1 使い古しの土

花や野菜を育てた後の園芸培養土です。

自治体推奨の簡易キエーロで絶叫(1) で書いているように土なら何でも良いというわけではありません。

生ごみコンポストは土がベースなので、土の中にある程度の微生物がいてもらわないと話になりません。

工事現場の土ではその役目を果たしません。

園芸培養土なら野菜や花を育てた後であっても、堆肥を作りには十分な微生物が存在しています。

2 野菜ごみ

台所で出る毎日の野菜ごみです。

基本は 失敗なし!生ごみコンポストに入れるもの を見て下さい。

食パンや白飯の残飯なども問題ありません。

野菜ごみがコンポストに向いているのは、水分を含んでいるため微生物による発酵が早いからです。

生ごみコンポストのお悩みを簡単解決します で書いたように、早く発酵させたい場合は手間をかけて刻むこと。

刻んで小さくしただけ発酵時間は短くなります。

逆に発酵時間にこだわらないならその手間はかけなくてもかまいません。

私は時間がかかっても少しでも楽をしたい。

野菜ごみは台所で出たそのままを使っています。

3 納豆

以前から生ごみコンポストに納豆を入れ、納豆菌を発酵に利用していました。

でも納豆を入れると、発酵が始まるとともに庭にうっすら納豆の匂いがするのです。

私は常時数個の生ごみコンポストを運用しているので特にそう思ってしまうのかもしれません。

涙ぐましい試行錯誤の結果ある結論にたどり着きました。

納豆は米ぬかと一緒に使わなければ臭くない!

生ごみコンポストに米ぬかと納豆を同時に使うと、米ぬかのせいで発酵温度が上がるので納豆が臭います。

今回は米ぬかを使わないので納豆使用に何の問題もありません。

これは本当に私的には大発見でした。

ヨーグルト菌より強力な納豆菌、米ぬかを使用せずどんどん利用していきましょう。

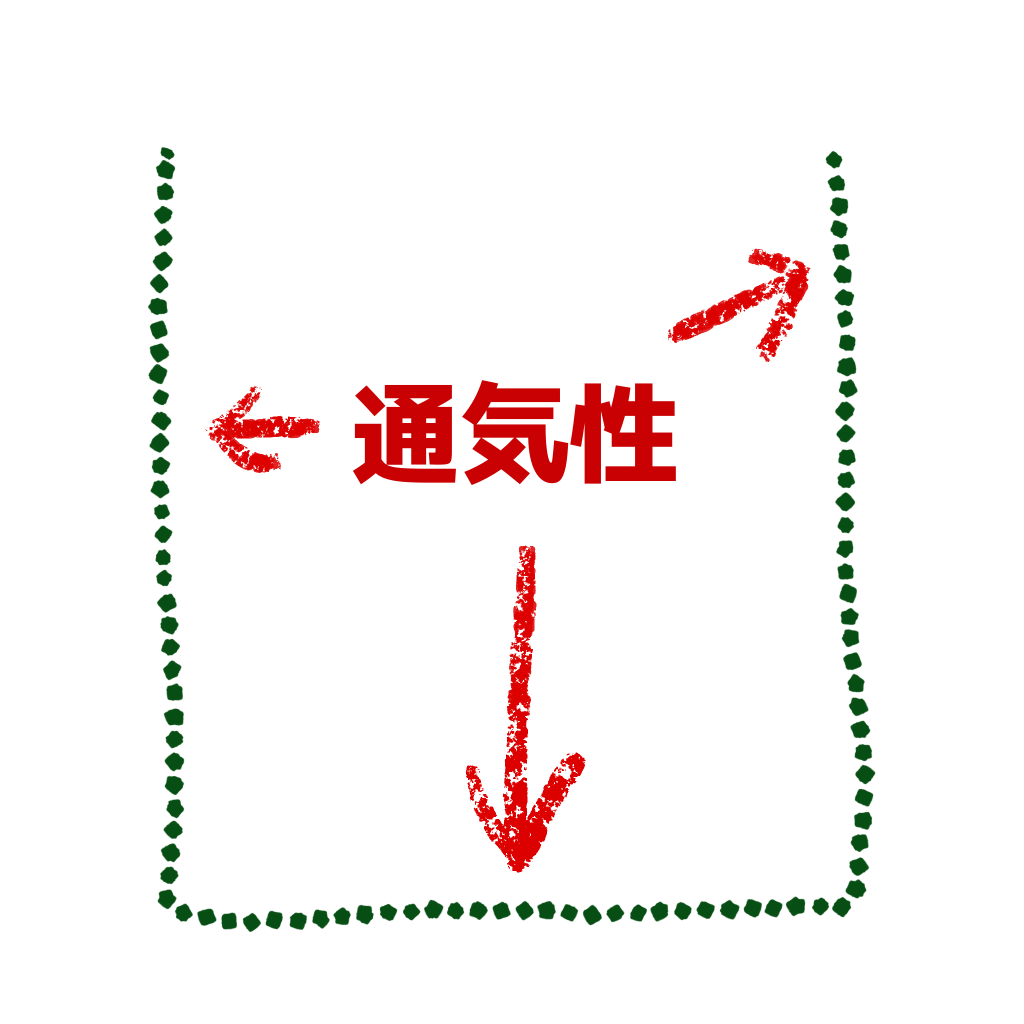

4 全方向に通気性のある容器

生ごみコンポストには全方向に通気性のある容器を用意してください。

私としては growfood365のプランターバッグ を推したいところですが、この場合は不織布のプランターバッグでも大丈夫です。

問題はダンボール。ダンボールって通気性はありますが水分に弱い。

Amazon的な軽いダンボールではなく、リンゴやミカンが入っているような断面が二層のダンボールを使って下さい。

納豆だけコンポストのやり方

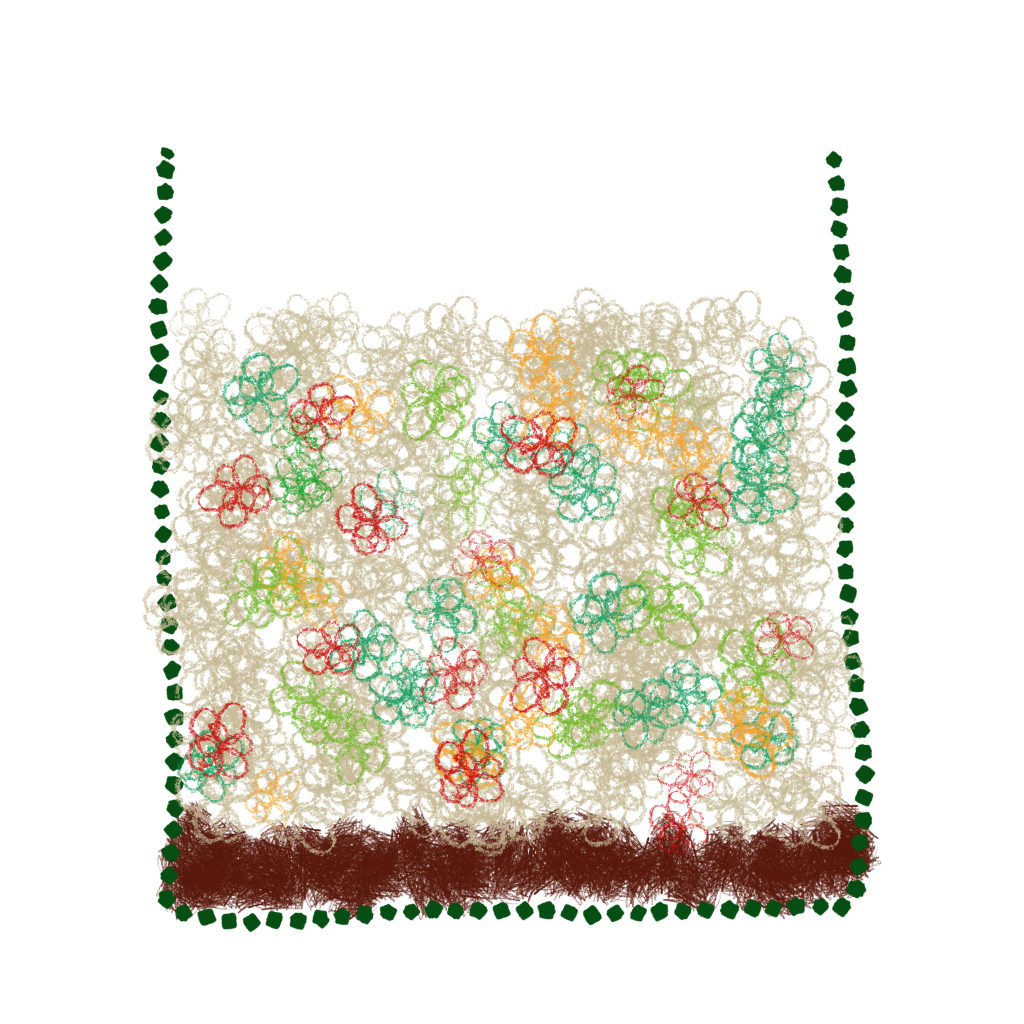

1 容器に土を少し入れる

プランターバッグの底に薄く土を入れます。

これは生ごみがプランターバッグに貼りついて汚れるのを避けるダメです。

気にならないなら入れなくても大丈夫、容量が少ない容器なら省きましょう。

ダンボールの場合、水分の多い生ごみがくっつくと強度が下がります。

少し多めに土を入れておいた方がいいと思います。

2 生ごみと土を混ぜて入れる

生ごみと土をよく馴染ませて入れます。

基本は1対1の同量ですが、土を増やすほど野菜くずの分解が早くなります。土を減らすと遅れます。

野菜くずは小さく刻むと分解が早いし、そのままだと時間がかかります。

気温は高ければ短時間で分解しますが、低ければゆっくり分解します。

生ごみコンポストの中は常に湿っている状態が理想です。

手で握ると一度は形になってもすぐにホロホロと崩れる。その程度の湿度は保ってください。

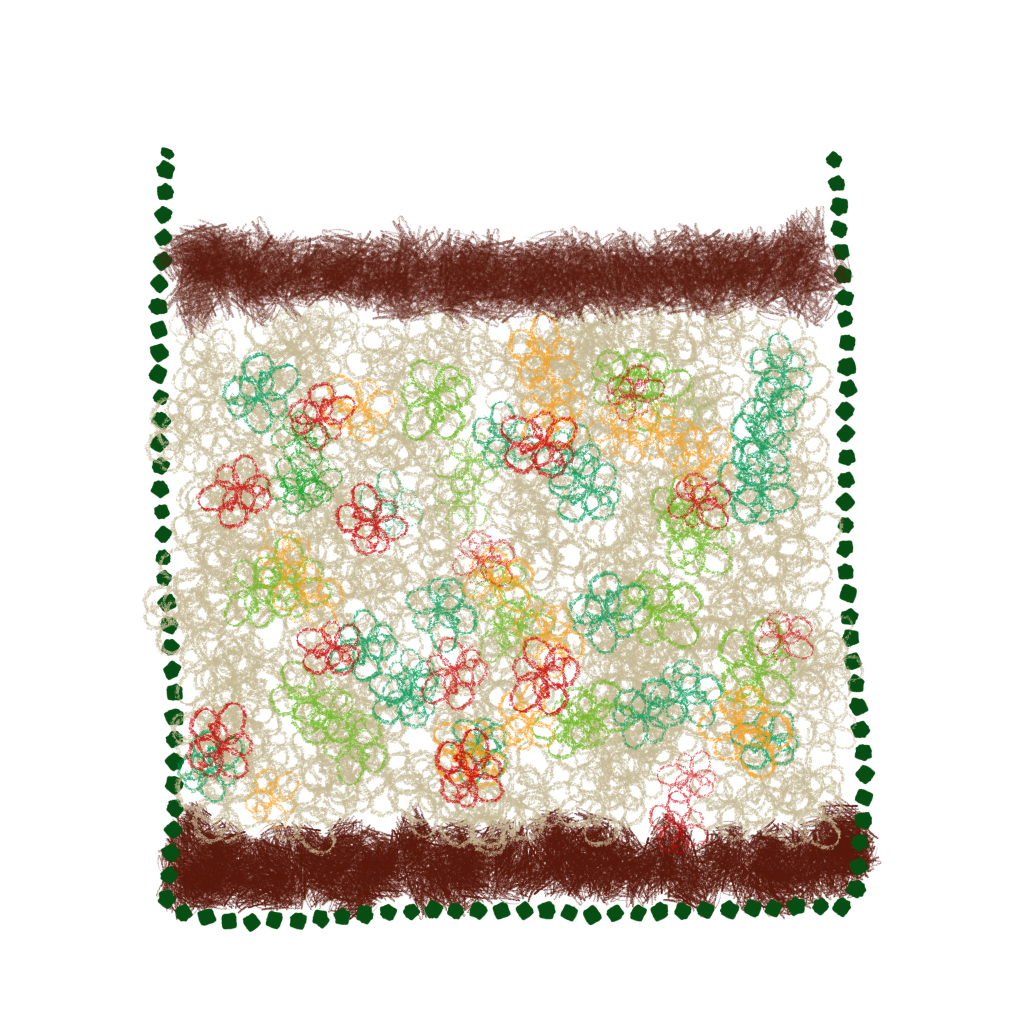

3 生ごみの上に土を被せる

生ごみと土を混ぜたものがいっぱいになったら上に土を被せて蓋をします。

この上に土を被せる作業は忘れないで下さい。

上に土を被せることで虫の発生が抑えられますし、虫が発生したとしても実際に見なくて済みます。

葉物野菜の屑をヒヨドリなどに狙われることもありません。

4 堆肥に入れる納豆水を作る

1パックの納豆を8L水に入れて1日以上経ったものを使っています。

上の比率の納豆水を半分使ってまた水だけ足しておくこともあります。

最初は几帳面にいろいろな濃度でやりましたが、正直なところあまり差がわからなかったんです。

納豆のパックだって大小がありますし、空容器をゆすぐだけで充分というテキストもあります。

夏はダメですが、冬は作った納豆水を一種間くらい置きっぱなしで水を足しながら使っています。

5 納豆水を入れる

上に被せた土に穴を空けて納豆水を入れます。

土が吸収できる量にとどめて下さい。

生ごみと馴染ませた土は湿り気があり、納豆水は自然にいきわたるので混ぜません。

底から水分が出てくるくらい入れてしまうと周囲が汚れてしまうので注意しましょう。

そしてまた土を被せます。

そのままかき混ぜずに雨がかかっても放置したまま置いておきます。

2週間くらいしたら中の様子を見るためにかき混ぜてください。

野菜くずがまだ残っているようならまた納豆水を入れます。

かき混ぜることにより空気が入って納豆水の馴染みもよくなります。

上にまた土を被せておくのを忘れないでください。

途中、お天気続きで生ごみコンポストが乾燥するようならジョウロで水やりをします。

土が湿っている状態がベスト、乾いてしまうと発酵が止まるので注意しましょう。

最初は分量を計ったり、納豆菌を培養するために黒砂糖を足したりしていました。

でもたいして違いはないんですよ。

賞味期限間近の割引納豆や冷蔵庫の賞味期限切れの納豆と水だけで十分です。

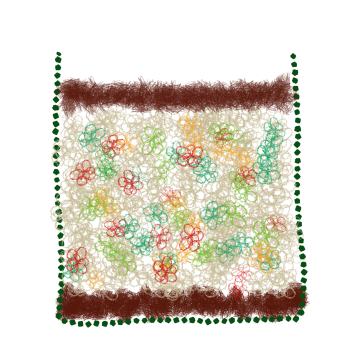

生ごみが消えたら培養土堆肥の出来上がり!

発酵が終わり、スコップでかき混ぜても生ごみの形がなくなっていたら出来上がりです。

プランターバッグならそのまま苗を定植して下さい。

米ぬかを使っていないので、万が一完熟していない部分があったとしても土が高温になることはありません。

栽培と並行して自然に土に戻ります。

私はプランターバッグでのプランター栽培のみでガーデニングをやっています。

何十年も同じ土を繰り返し使っていますが、使う度に植物が育ちやすくなっている気がします。

自分の土と長く丁寧に、少し楽して付き合っていきたい。

いろいろな方法をこれからも試していきたいと思っています。